2014年08月17日

南部の火祭り

母が亡くなり、3度目の夏を迎えています。

母が亡くなり、3度目の夏を迎えています。突然の死だったとはいえ、取り乱すこともなく淡々と過ごしてきた日々ながら、折に触れ、母を思い出す機会が増えたのは私も歳を重ねたからなのかと、なんとも言えぬくすぐったいような、それでいて命のはかなさに真正面から向き合えるようになったような気がします。

大事な先輩や友人があまり調子がよくない周囲を見渡せば尚更です。

母を思い出す時、時にはおいしい料理の前であったり、時には洗濯はしたもののキレイに洗い切れていない作業着を着る時だったり、外出先でどこかのお母さんが子どもを叱っている時だったり、酔っぱらって帰宅した玄関で靴を脱ぎ散らかしたままになっているのを見つけた朝も「あんたの足の向きはおかしいんじゃないの・・・」と言いながらひざまづいて靴を揃えている姿を思い出したりします。

8月15日。

8月15日。母が生きている頃から20年近く、都合がつく限り私は必ず同じ場所を訪れています。

釜平の母さんに紹介されたのがきっかけだと記憶していますが、その日の私の居場所は山梨県の南部町(なんぶちょう)です。

以前にもブログで紹介させていただいたことがありますが、江戸時代から続く「南部の火祭り」というお盆に帰ってきた先祖の魂を町を上げて送り返す奇祭と評される「送り火のお祭り」です。

南部町に続く道も整備され、今では田舎町と言えば怒られそうですが、アクセスが良くなったことで4万人近い来場者があるようで、会場となる「富士川」の河川敷は50もの屋台も出店して賑わいます。

例年通りなら、最後の打ち上げ花火が始まる頃に、会場中に流れる読経の独特の雰囲気を味わいながら、富士川の両岸に設置された2メートルほどの108たいのタイマツが川面に映る幻想的なお祭りを楽しみつつ、山に囲まれた会場に打ち上がり、開いては夜空に消えていく花火の響き渡る音に満足して帰ってくるのですが、イイトコドリの冷やかし参加ではなく、全国的にも有名なこのお祭りのすべてを見てみようと、ネットの情報通りなら15時のスタートに合わせて参加してみることにしました。

ウチから南部町までは1時間ちょっと。

ウチから南部町までは1時間ちょっと。昼過ぎに出発すれば、のんびり行っても十分間に合います。

しかし50のオッサンは日常の習慣に逆らうことができず、朝6時には目が覚めてしまいます。

昼過ぎの出発までにはだいぶ時間があります。

雨上がりの静岡はピーカンで、だったらグズグズしている理由もなく、もう1時間ほど足を伸ばして野辺山のカボチャの観察でもしてくるかとクルマに乗り込みます。

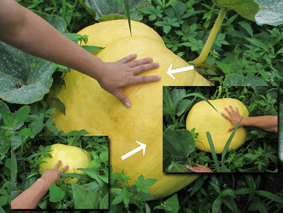

11時前には野辺山の畑に到着し、成長著しい例のカボチャは遠くからもわかるほどまたひと回りでかくなっていました。

「これはヤバイ。。。」

「これはヤバイ。。。」見る度に大きくなるカボチャの周りには、先日届けた肥料をマスターが早速まいてくれたようで、さらなる栄養を吸収しているのか、ホントにすごい早さで大きくなっています。

最終的にはオレンジ色になる予定ですが、まだまだ黄色く、クルマに乗る大きさになった段階で収穫してしまう予定ですが、果たしてお望み通りに色づいてくれるのかは全くわかりません。

異常な成長ぶりに苦笑いのマスターが、「持ってけ、持ってけ」と、畑の一角にあるインゲンを摘みながら「ハルさんも採って!」とインゲン狩りです。

スーパーの袋一杯の大量のインゲンは、先日のさくらんぼよりよっぽど嬉しく、天ぷらや、カラアゲにしてポテトチップのようになるほど揚げたインゲンもうまいと珍しい?調理方法もゲットしてきました。

南部町まで戻らなければいけない私は、「たまには肥料を撒きに来いよ」というマスターに御礼を伝え、クルマのサイズの念を押し目的地に向かいます。

15時半。予報通り、少し黒っぽい雲が出てきた頃に南部町に到着しました。

15時半。予報通り、少し黒っぽい雲が出てきた頃に南部町に到着しました。席取りなどするつもりは一切ないのですが、まだ人出も少なく、メインの大タイマツの最前列に席を確保することになっちゃいました。

大タイマツをこれほど近くで見るのは初めてですが、塔婆を組んで作っているようです。

ゴツゴツした河川敷にレジャーシートを敷き、屋台で買い込んだ「アユの塩焼き」と「イカ焼き」と「トリ皮」をカルピスウォーターでいただきますが、「アユ」以外はどれもナマ焼けで、自身の抵抗力を信じ完食してやりました。

会場のアチコチではマジックショーやカラオケ大会、聞いたこともないプロの歌手の歌声の中、「投げタイマツ」なる伝統的なパフォーマンスも繰り広げられていました。

会場のアチコチではマジックショーやカラオケ大会、聞いたこともないプロの歌手の歌声の中、「投げタイマツ」なる伝統的なパフォーマンスも繰り広げられていました。「投げタイマツ」はワイヤーの先に括りつけた火の玉をグルグル回しながら、小学校の運動会でやった「玉入れ」のように空高くセットされたカゴに投げ入れるもので、「火の玉」がカゴに入るとカゴが燃え尽きるまで見送るもので、遠くから見ていた私には少し暗くなった空に大きな火の玉が浮かんでいるように見えました。

長い長い待ち時間をなんとか過ごし切り、開会宣言も終わり、19時45分になると、いよいよ大タイマツへの点火です。

長い長い待ち時間をなんとか過ごし切り、開会宣言も終わり、19時45分になると、いよいよ大タイマツへの点火です。同時に108台の灯ろう流しが川(富士川)で行われるようで、どうやら連動した様々にはストーリーがあるように思えます。

大タイマツを取り囲むように町の子どもがタイマツを持って配置につくと、マイクを通してお経が始まります。

長い長いお経が読まれる間、無宗教ながらナニかゾクゾクする感じは不思議ですし、その昔、重要な水路として利用されていた富士川で水難事故にあった先人達の鎮魂と五穀豊穣の願いを込めた「火祭り」だと説明を受けていれば厳粛な気持ちで聞き入ります。

長い長いお経が読まれる間、無宗教ながらナニかゾクゾクする感じは不思議ですし、その昔、重要な水路として利用されていた富士川で水難事故にあった先人達の鎮魂と五穀豊穣の願いを込めた「火祭り」だと説明を受けていれば厳粛な気持ちで聞き入ります。合図と共に点火されると、5~6メートルほどの大タイマツが一気に燃え上がります。

怖さすら感じるほどの迫力のある炎を前に「あんまり火を見てるとオネショするよ」と言う亡き母の言葉を何十年ぶりに思い出すのも不思議です。

大タイマツ全体が炎に包まれると、川沿いに設置された108たいのタイマツにも点火されます。

大タイマツ全体が炎に包まれると、川沿いに設置された108たいのタイマツにも点火されます。川面に映るタイマツは幻想的で、途切れることなく読まれ続ける読経に心が洗われる思いでした。

「お祭り」というよりは「儀式」のように感じた「南部の火祭り」は、なんだかイイ映画を見たアトのような気持ちになりました。

3000発と規模は決して大きくないながら、夜空を染める打ち上げ花火もすべて見させていただきました。

3000発と規模は決して大きくないながら、夜空を染める打ち上げ花火もすべて見させていただきました。そういう歳になったのか、ホントにすばらしいお祭りだと思いました。

場所は違えど、母も送らせていただきました。

「ぶらり旅」をしていて最近思いますが、なんでもウワッツラだけのイイトコドリでは、その町の良さに触れることはできないような気がしています。

成田空港が賑わっていると聞きます。

日本にはイイモノも素晴らしい場所もたくさんあり過ぎて、海外の素晴らしいものに触れるのはまだまだずっと先になりそうです。

Posted by Nori at 17:42│Comments(0)

│ぶらり旅